Место расположения

Село Опарино богато историей. Расположено примерно в 38 км (по Ярославскому шоссе) на северо-западе от Сергиева Посада, на правом берегу запруженной реки Вели (левый приток реки Дубны), высота центра деревни над уровнем моря составляет 197 метров. Входит в Сергиево-Посадский район Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Марьинского сельского округа).

История основания

Яков Куденетович Черкасский – ближний боярин и любимый воевода царя Алексея Михайловича Романова. Его сын Михаил Яковлевич – воевода в Тобольске, управлявший Сибирью при Петре Великом. В начале XVII века село входило в вотчинный надел князя Юрия Яншеевича Сулешова – сына перешедшего на русскую службу Янши-мурзы, брата крымского хана. Юрий Сулешов (рождение примерно в 1584 г.) был крещен в православие в царствование Бориса Годунова, был командиром русских земских ополчений, воевавших против войск самозванцев в Смутное время. В торжестве венчания на царство царя Михаила Романова 11 июля 1613 г. Юрий Сулешов шел в процессии перед царем первым из 10 стольников. А когда 11 и 13 июля был у Государя стол, «в большой стол смотрел стольник князь Ярья Еншин мурзин сын Сулешов». При Михаиле Федоровиче князь Сулешов руководил Сыскным и Разбойным приказами, был воеводой в Сибири. Перед смертью, не имея наследников, он завещал часть своих земель князю Якову Черкасскому, близкому родственнику своей первой жены. Так Опарино в 1643 г. переходит во владение князей Черкасских–потомков кабардинского князя Идара-мурзы.

Сын Алексей Михайлович Черкасский унаследовал от отца губернаторство в Сибири, был министром, затем канцлером Российской Империи.

Князь Алексей Михайлович Черкасский

Дочь Михаила Яковлевича Черкасского, Анна, вышла в 1721 г. замуж за «рюриковича» - князя Никиту Ивановича Долгорукова (дочь Анна Михайловна Черкасская поменяла ветку Черкасских на Долгоруких), село Опарино переходит к представителям «второй ветви» древнейшего княжеского рода Долгоруковых, идущей от Федора Владимировича Большого –внука родоначальника, князя Ивана Андреевича Оболенского, прозванного за свою мстительность «Долгоруким» (17-е колено от Рюрика). Судя по названию села – Богородское и Опарино – в середине XVII века при князе Михаиле Яковлевиче Черкасском в селе стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1701 году новый владелец села князь Никита Иванович Долгоруков построил в селе деревянную церковь в честь Богоявления Господня с приделом святых Козьмы и Дамиана. Возможно, эта или более старая деревянная церковь из Опарино в июне 1746 года была пожертвована князем Никитой Ивановичем Долгоруковым Успенскому приходу села Клементьева (г. Сергиев-Посад, пересечение ул. Клементьевской и Болотной) взамен церкви, сгоревшей в Клементьеве во время страшного майского пожара 1746 года. Новая величественная каменная церковь Богоявления в стиле барокко, чья пятиярусная колокольня была одной из самых высоких в России с еще одним приделом в честь преподобного Сергия Радонежского был построен в селе сыном князя Никитой Ивановичем Долгоруковым князем Сергеем Никитичем Долгоруковым в 1765 –1767 годах на краю усадебного комплекса, при дороге.

Храм будет иметь и великолепный резной иконостас, и самую богатую в округе ризница. Лучшие мастера напишут для нее иконы, украсят их серебряными и золотыми окладами. На все это Долгорукие будут жертвовать немалые деньги. Забота о храме станет их семейной традицией. Долгие годы храм Богоявления будет считаться одним из лучших в округе. Усердием Долгоруких в нем будут собраны почитаемые святыни: икона св. Митрофана Воронежского с частицей от Гроба Господня, чудотворная икона Божией Матери «Утоли моя печали», сребропозлащенный крест с частицами мощей многих святых. Неслучайно на церковные праздники сюда будет стекаться множество народа из окрестных сел. В сентябре 1767 г. церковь была освящена в присутствии императрицы Екатерины Великой. В середине второй половины столетия, при князьях Сергее Никитиче и его сыне Никите Сергеевиче Долгоруковых - (внук Никиты Ивановича Долгороковых), на южной окраине села возводится большая благоустроенная княжеская усадьба: господский дом с флигелями и обширный регулярный парк, который террасами спускается от дома к реке Веля. Храмоздатель князь Сергей Никитич и его супруга, княгиня Варвара Никитична Долгоруковы, были погребены в упомянутом Сергиевском приделе Богоявленского храма. Но его единственный сын, князь Сергей Никитич Долгоруков 2-й, был глубоко больным человеком, потомства не оставил – на нем «вторая ветвь» князей Долгоруковых обрывается. После смерти в 1861 г. вдовы Никиты Сергеевича – княгини Екатерины Гавриловны (урожденной княжны Гагариной) владельцами Опарина становятся сначала родственники Долгоруковых – Соковнины, а затем породнившиеся с ними дворяне Алексинские.

Последним в их ряду стал Иван Павлович Алексинский (1871–1945) – сын Павла Алексинского и Софьи Соковниной. В 1897 г. относится первая крупная международная акция, организованная Иверской общиной, в которой самое активное участие принял молодой врач Иван Алексинский. В тот год началась греко-турецкая война из-за острова Крит, и Россия, вопреки ожиданиям, не поддержала на этот раз территориальные претензии Греции к Оттоманской Порте, выступив в качестве посредника между воюющими сторонами. Старшим врачом московского отряда стал приват-доцент Императорского университета, доктор медицины И. П. Ланг; в списке врачей значился и «лекарь-доброволец» Иван Павлович Алексинский. 23 апреля в помещении Общины в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны был отслужен напутственный молебен; ее Высочество благословила каждого из отъезжающих образком Иверской Божьей Матери. Московский санитарный отряд отбыл в Стамбул в район Фарсалы (Фессалия).

В начале июня 1897 г., когда бои под Фарсалой затихли, госпиталь был свернут, и санитарный отряд переведен в Стамбул, где русские врачи были встречены, как герои: турецкий султан предложил им стать его личными гостями. Работа продолжалась в стамбульских госпиталях, куда теперь привозили раненых. В эти дни главный врач отряда Иван Петрович Ланг заразился от раненых тифом и вскоре скончался. Тяжело переболел тифом и Иван Алексинский.

В Москву отряд вернулся в середине июля 1897 г. И. П. Алексинский был награжден орденом св. Анны 3-й степени. В числе его наград были также греческие Золотая и Серебряная медали Илитаза и почетная турецкая Серебряная медаль: их наличие через двадцать лет, после эвакуации белой армии барона П. Н. Врангеля в Константинополь, будет открывать ближайшему соратнику Врангеля, старшему товарищу (первому заместителю) председателя «Русского Совета» Ивану Алексинскому двери самых влиятельных домов и канцелярий.

В 1900 г. состоялась новая командировка врача Ивана Алексинского на театр военных действий. Русские войска, выполняя межгосударственное соглашение, участвовали тогда в подавлении Ихэтуаньского («боксерского») восстания в Китае.

Летом санитарный отряд под руководством Алексинского, теперь уже доктора медицины и приват-доцента, был отправлен в Забайкалье и развернул лазарет в Благовещенске; в сентябре отряд был переправлен в Хабаровск.

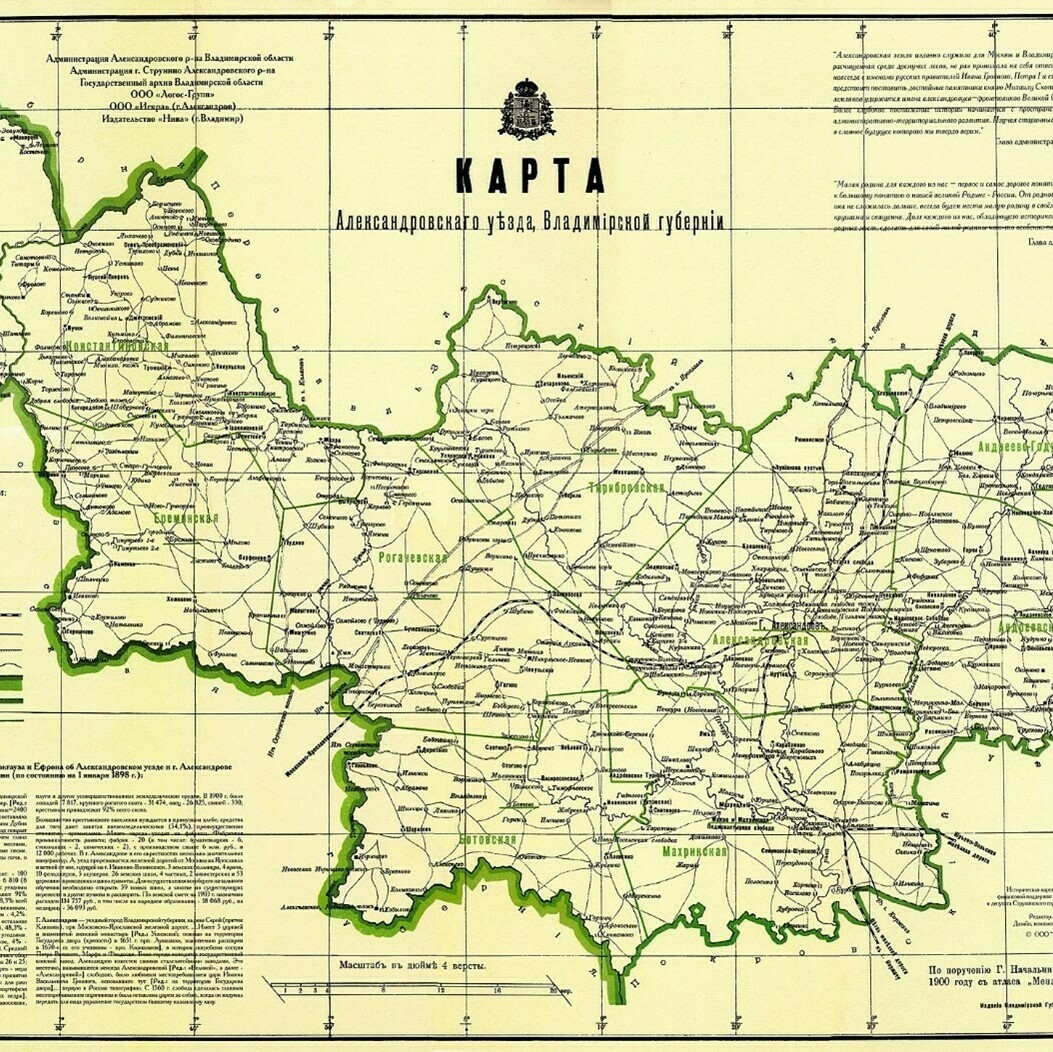

Вернувшийся в начале 1901 г. в Москву И. П. Алексинский был награжден орденом св. Анны 2-й степени. Вернувшийся для отдыха в родное Опарино, молодой герой-фронтовик Иван Алексинский избирается в Александровское уездное земство, работает земским гласным два срока, до 1906 г., когда произойдет взлет его политической биографии. Пока же он вкладывает много сил в дело местного народного образования (на его средства в Опарине построена земская школа) и продолжает врачебную карьеру в Москве – в качестве приват-доцента медицинского факультета Московского университета, заведующего отделением факультетской хирургической клиники, редактора журнала «Русское хирургическое обозрение». В июле 1907 г. он назначается экстраординарным профессором по кафедре хирургической патологии Московского университета, а в декабре того же года занимает должность главного врача Иверской общины Красного креста. Его авторитет в российской медицинской среде неуклонно растет: Иван Алексинский избирается членом правления Общества российских хирургов.

Но в начале 1911 г. по инициативе премьер-министра П. А. Столыпина и министра образования Л. А. Кассо начинается правительственный поход против «университетской вольницы». 28 января ректор Московского университета А. А. Мануйлов и его заместители П. А. Минаков и М. А. Мензбир подали в отставку. В ответ Высочайшим указом все трое были не только уволены с постов, но и отрешены от профессорских должностей. 3 февраля в знак солидарности подали в отставку несколько выдающихся профессоров Московского университета (В. И. Вернадский, Н. А. Умов, В. А. Хвостов, С. А. Чаплыгин, Г. Ф. Шершеневич, Д. М. Петрушевский, А. А. Эйхенвальд) и большая группа приват-доцентов. В их числе подал в отставку и профессор медицинского факультета Иван Алексинский.

В январе 1930 г., уже в эмиграции в Париже, он станет членом Президиума Юбилейного комитета по празднованию 175-летней годовщины со дня основания Московского университета. А пока, в 1911 г., отлученный от университета, он продолжил свою преподавательскую работу на медицинском отделении Высших женских курсов (здесь училась пошедшая по стопам отца дочь Алексинского – Надежда), сочетая профессорскую деятельность с активной практикой в больнице Иверской общины.

Большую известность в Москве получила и частная хирургическая клиника Алексинского. В 1913 г. он председательствовал на 8-м съезде российских хирургов.

В начале первой мировой войны И. П. Алексинского призвали на военную службу: он заведовал медицинской частью Красного Креста сначала на Юго- Западном фронте, а затем в тыловых частях, активно работал в качестве главврача клиники Иверской общины, превратившейся, по сути дела, в военный госпиталь.

Иван Павлович Алексенский и дочь Надежда (в Париже)

Иван Павлович умер в Касабланке 26 августа 1945 г. от брюшного тифа (болезни, от которой он за свою жизнь спас сотни людей) и был похоронен на местном христианском кладбище Бен М, Сик. В 2007 г. останки нескольких десятков русских эмигрантов (в том числе И.П. Алексинского) были перезахоронены на этом же кладбище на специальном участке, получившем название «русского некрополя».

Годы Советского атеизма и гонения на Церковь не могли не сказаться на судьбе храма. Во время сталинских репрессий имение придет в запустение, в «хрущевскую оттепель» в 1960-х годах главный дом княжеской усадьбы и Богоявленская церковь будут взорваны. А церковь разобрали на кирпичи.

Основные постройки усадьбы не сохранились. Известно лишь место последнего по времени двухэтажного деревянного дома, стоявшего по оси парка, на его верхней террасе. Связанные с ним одноэтажные кирпичные хозяйственные флигели рубежа XIX —XX веков. Художественного интереса они не представляют. От старой усадьбы остался небольшой, преимущественно лиственный парк XVIII века площадью 9 га, спускающийся четырьмя террасами к речке Веле. Его прямоугольную территорию, ограниченную рвом и валом, прорезает центральная аллея, направленная от дома к копаному нижнему пруду. Липы возрастом до 200 лет, расступаясь, образуют перед домом полукруглый партер, смежные с ним обширные боскеты с древесной обсадкой, возможно, были заняты плодовым садом. Основной массив парка с преобладанием старых насаждений сильно зарос молодняком, планировка его не читается. Однако редкая сохранность общей структуры и богатый состав растительности делают парк ценным памятником садового искусства эпохи классицизма.